ファンの「本音」を事業の羅針盤へ。カルビーが購買データと連携し、coorumで実現するデータドリブンな共創戦略

マーケティング本部 堅あげポテトチーム 鈴木 那月さま

堅あげポテトチーム ブランドマネジャー 山本 千夏さま

-

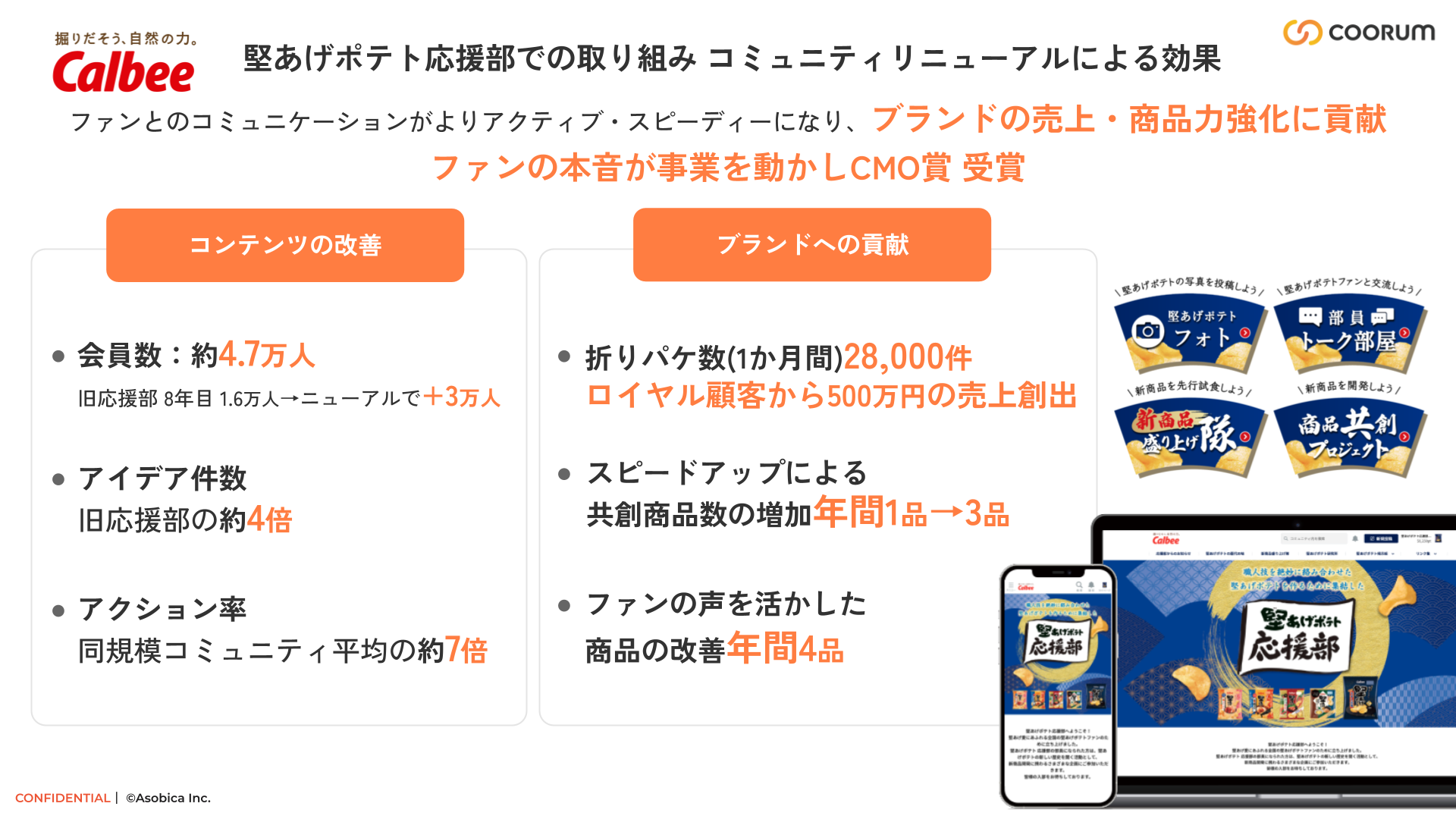

実購買データと連携し、熱量の高いファンの声を収集。会員数は4.7万人に増加し、アクション率は同コミュニティの平均に対して約7倍を記録

-

ファンとの共創で年間3品の共同開発を実現(ファンからのアイデア1,300件以上を基にし、味からデザインまで全て共創した商品が1品。味案募集のみを行った商品が2品)

-

インセンティブに頼らない「堅あげ愛」による企画で約11,000人が参加し、400件以上の熱いコメントを獲得

-

旧コミュニティではファンの実購買が不明で、集まる声の質と熱量の担保が困難だった

-

担当者による商品企画の品質差を無くし、ブランドとして安定した商品力を確保する必要があった

-

SNSでは得られない、購買行動に裏付けられた「精度の高い本音」を商品開発に反映させる仕組みが必要だった

効果

-

ファンとの共創を実現

-

実購買データと連携し、ロイヤル顧客のインサイトを深く収集する

-

ファンとの共創データを活用し、販売力の高いヒット商品を安定的に創出する

-

顧客の本音を起点に、商品開発からマーケティングまで事業全体のPDCAを高速化する

「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など、長年にわたり国民的スナック菓子を提供するカルビー株式会社。同社は「消費者基点でのブランド価値提供の最大化」を重要な経営戦略と位置づけ、その一環として、顧客との「共創」による取り組みにも注力しています。

その象徴的な事例が、人気ブランド「堅あげポテト」のファンコミュニティ「堅あげポテト応援部」です。このコミュニティの最大の特徴は、単なる交流の場に留まらない点にあります。

ファンの熱量を、いかにして具体的な事業成果へと繋げるか。その答えが、顧客の「本音」が集まるコミュニティと実購買データを連携させる、データドリブンな仕組みの構築でした。

なぜカルビーは、その戦略的パートナーとして「coorum(コーラム)」を選んだのか。ファンの声をビジネスの成長エンジンに変える、その狙いとプロセスについて、コミュニティ運営を担当する鈴木様、山本様にお話を伺いました。

INDEX

コミュニティ立ち上げの背景。「安定した商品力」を目指したファンとの共創

──はじめに、カルビー堅あげポテト公式コミュニティ「堅あげポテト応援部」を立ち上げた背景について、改めてお聞かせください。

鈴木様:立ち上げ当時、間口拡大のために新商品を数多く開発していた時期があったのですが、その中で少し奇抜な味の商品を発売したことがありました。すると、長年ブランドを愛してくださっていたファンの方々から、「こういう商品を求めているわけではない」との声が届いたんです。

それに加え、もう一つの課題として、企画担当者によって商品の出来にばらつきが生じてしまうという点がありました。企画担当者のセンスや力量に依存する部分が大きく、ブランドとして安定した品質をお届けできていなかったんです。

こうした二つの課題が重なり、このままではファンが離れてしまうのではないかと危機感を抱きました。

これらの課題を解決するには、ファンの皆様が本当に求めていることを深く理解し、その声に寄り添いながらブレない軸で商品開発を行う必要があると考えました。そのためには、一時的なアンケートではなく、ブランドを愛してくださる方々と継続的に対話できる場が不可欠です。

そこで、ファンの方々と一緒にブランドを育てていくためのプラットフォームとして、ファンコミュニティ「堅あげポテト応援部」を立ち上げることにしました。

なぜcoorumだったのか?事業貢献を見据えた、購買データ連携という必然の選択

──当初はWebサイトで運営されていたそうですね。そこからcoorumを導入し、プラットフォームを刷新した経緯を教えていただけますか。

鈴木様:Webサイトで運営していた当初は、入部を希望される方なら誰でも参加できる仕様でした。もちろん、それでも応援してくださるお気持ちは大変ありがたかったのですが、運営を続ける中でより深くお客様と向き合いたいという思いが強くなっていったんです。

実際にどんな商品を購入いただいているのかまで見えれば、さらに顧客理解の解像度が上がるかもしれない。そこで、弊社の「ルビープログラム(*)」と連携できるコミュニティプラットフォームへの移行を検討し始めました。

(*) ルビープログラムとは、オリジナルスマートフォンアプリ カルビー ルビープログラムで折りたたんだパッケージを読み込むと、ルビー(ポイント)が貯まる仕組みのこと。貯まったルビーではオリジナルの体験プログラムやキャンペーンへ応募できます。パッケージを折りたたむことでご家庭でのゴミの嵩(かさ)を減らすことにつながります。

──その「ルビープログラム」とは、どのような取り組みなのでしょうか。

鈴木様:「ルビープログラム」は、お客様がカルビーの商品パッケージを折りたたんでアプリで撮影する「折りパケ」というアクションを通じて、ルビー(ポイント)を貯めていただけるプログラムです。

貯まったルビーで、毎年の「カルビー大収穫祭」をはじめとした様々なキャンペーンに応募できるなど、お客様にとってはカルビーの商品をより楽しんでいただくための取り組みになります。

そして私たちカルビーにとっては、この「折りパケ」のアクションを通じて「どのお客様が、いつ、どの商品を購入したか」という、信頼性の高い実購買データを直接的に、そして継続的に取得できるという大きな価値があります。このプログラムとコミュニティを連携させることで、お客様のリアルな声と購買行動を結びつけた、深い顧客理解が可能になると考えました。

──事業貢献という観点から、coorumを選ばれた決め手は何だったのでしょうか。

鈴木様:いくつかサービスを比較検討しましたが、決め手となったのは「ルビープログラム」との柔軟なシステム連携を、コストを抑えながら実現できた点です。特に、既存の会員IDでスムーズにログインできるシングルサインオン(SSO)は、お客様の体験を損なわないために必須の要件でした。

山本様:coorumのIDとルビープログラムのIDを連携させることで、これまで別々に管理していた「コミュニティでの行動」と「商品の購買履歴」を紐づけ、具体的な顧客理解への活用ができるようになりました。

他社のサービスではコスト的に実現が難しかったこの要望に対し、Asobicaさんは非常に真摯に向き合い、実現に向けて尽力してくださったと思います。

──お客様によりご満足いただけるコミュニティ体験と、より良い商品をお届けし続けるためには、ブランド自身の成長が不可欠です。そのために、お客様のリアルな声(定性データ)と購買履歴(定量データ)を結びつけ、スピーディーに商品開発へ活かすことでお客様への提供価値を高めていく、という好循環を生むことが重要になりますね。

──お客様によりご満足いただけるコミュニティ体験と、より良い商品をお届けし続けるためには、ブランド自身の成長が不可欠です。そのために、お客様のリアルな声(定性データ)と購買履歴(定量データ)を結びつけ、スピーディーに商品開発へ活かすことでお客様への提供価値を高めていく、という好循環を生むことが重要になりますね。

山本様: はい、おっしゃる通りです。coorumには、そうした定性的な声と定量的なデータを統合・分析し、商品企画やブランド戦略に活かすための分析機能が備わっている点も魅力でした。そうした好循環を実現できると思ったことも、導入を決定づける大きな理由になったと思います。

「風味の強弱」「隠し味」まで見抜く声。実購買データが導く“事業のヒント”

──「ルビープログラム」と連携したことで、お客様から得られる「声」の質は具体的にどのように変わりましたか。

鈴木様:まさに、事業のヒントの宝庫とも言える「精度の高い声」が集まるようになりました。実購買と連動しているため、コミュニティに参加されているのは間違いなく「堅あげポテト」を実際に購入し、食べてくださっている熱量の高いお客様です。その方々からいただくご意見は、非常に具体的で参考になります。

例えば、商品の改良品を試食していただくアンケートを実施した際には、とても的確なフィードバックをいただきました。こちらが意図して調整した「ここの風味が前回より強い」「この部分が少し物足りない」といった味の構成に関する具体的な感想が、ピンポイントで一致するんです。さらに、パッケージデザインの細かな柄が持つ意味合いにまで言及してくださる方もいて、ブランドへの深い愛情と理解を感じました。

──そうした声は、商品開発にどのように活かされているのでしょうか。

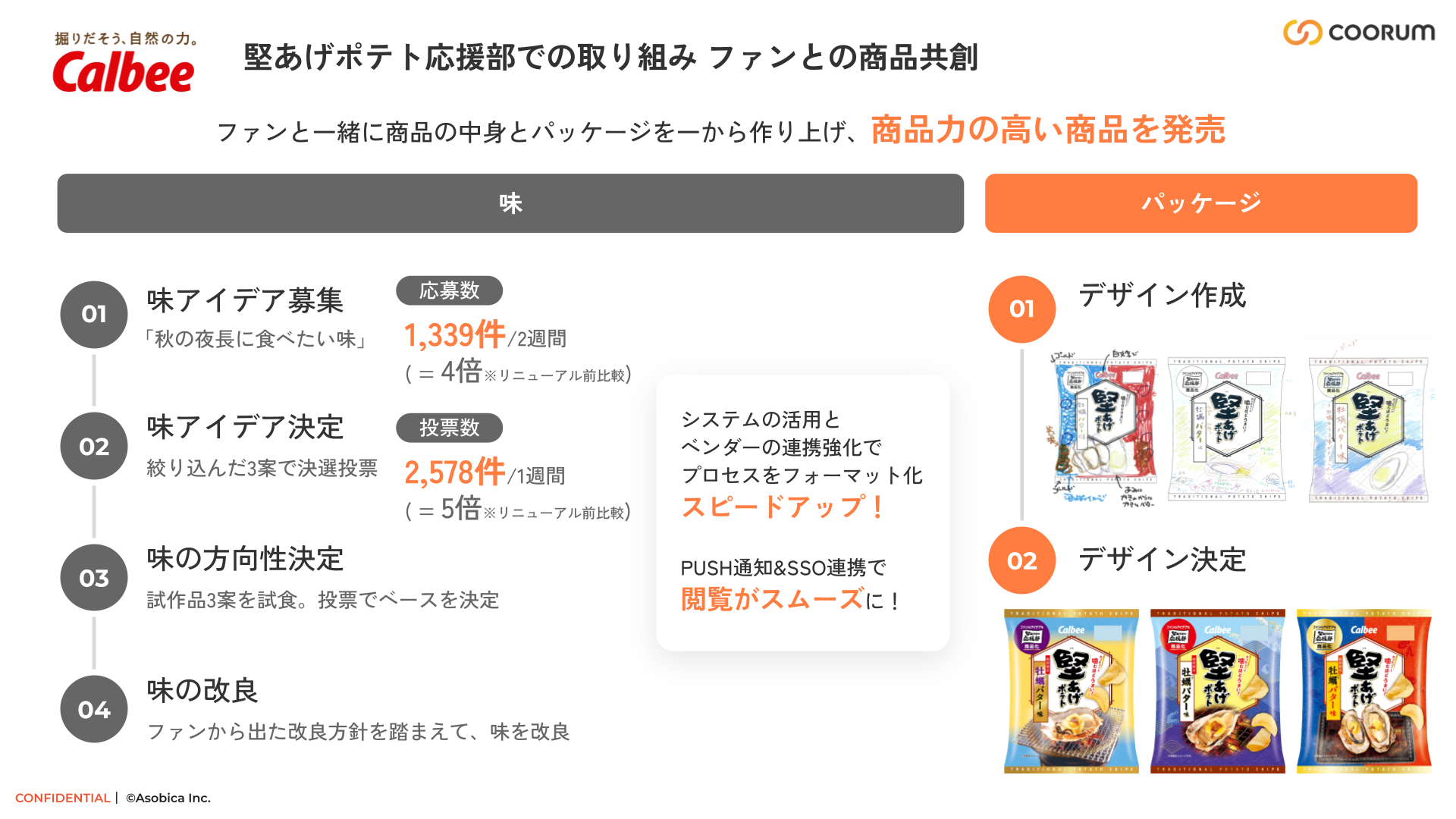

鈴木様:まさに商品開発の根幹に活かされています。堅あげポテト応援部のリニューアルによってファンの皆様とのコミュニケーションがよりアクティブかつスピーディーになったことで、以前は年間1品だった共同開発商品が、年間3品にまで増加しました。

特に、ファンの方々とゼロから商品を作り上げる「商品共創プロジェクト」では、その効果が顕著です。味のアイデアを募集した際には、わずか2週間で1,339件もの応募があり、これは旧応援部の約4倍の数。さらに、絞り込んだ3案での決選投票では、1週間で2,578票が集まりました。

こうしたファンの皆様の熱意ある声に導かれ、精度の高い商品開発が実現できています。

──SNSなどで広く集める声とは、明確な違いがあるのですね。

鈴木様:そうですね。そこはしっかり使い分けています。X(旧Twitter)などのSNSは、新商品が出た際に「大多数の人はどう思っているのか」という、広く直感的な反応を把握するために見ています。「ニンニクが強い」といったシンプルな声は、ライトユーザーのインサイトとして非常に参考になります。

一方で、先ほど申し上げたような「この隠し味はもっとこうした方が良いのではないか」といった、次のアクションに直結する深いコメントはやはり「応援部」の皆様からしか得られません。

購買実績のある方々の声だからこそ、私たちは安心してその意見に耳を傾け、次の商品開発に活かすことができる。こうした「精度の高い声」こそが、coorumを導入した最大の価値であり、私たちの事業にとって貴重なデータ資産となっています。

ファンの「本音」が事業を動かすCMO賞の裏側

──コミュニティでの施策が社内でも高く評価されたと伺いました。

鈴木様:顧客理解を深めようと取り組んできたことが評価されました。いくつかの取り組みの中で、成果として顕著だったのは「折りパケ総選挙」ですね。これは、期間中にお客様が購入した「堅あげポテト」の「折りパケ」の数で人気を競う、お客様参加型の企画です。

この企画の特徴は、景品などのインセンティブを一切設けなかった点です。にもかかわらず、純粋な「堅あげ愛」だけで約11,000人ものファンが参加してくださり、参加率は約30%に達しました。1ヶ月間で集まった「折りパケ」は約28,000件、商品への熱い想いが綴られたコメントも約400件寄せられました。

これは、コミュニティという空間が、お客様の中に「自分たちがブランドを支えている」「一緒に盛り上げたい」という当事者意識を育んでくれた結果だと考えています。こうしたファンの皆様の熱量が、実際の購買行動として可視化されたんです。

──それが社内評価にも繋がったのですね。

鈴木様:そうですね。結果的にCMO賞を受賞するに至りました。お客様の声を起点とした商品開発プロセスを真摯に実践しているという活動そのものと、それを「ルビープログラム」とのデータ連携によって「本当のファン」を可視化し、事業貢献に繋がる仕組みとして構築した点が評価されたのだと思います。

「堅あげポテト応援部が作れば間違いない」を目指す。ファンとの共創が生み出す未来

──最後に、今後の展望についてお聞かせください。

鈴木様:これからも「共創」を軸に、より強く、お客様に愛される商品を開発し続けていきたいです。「堅あげポテト応援部が作った商品は間違いない」と、ファンの方々はもちろん、お取引先の皆様にも言っていただけるような、強力な商品ラインを確立することが一つの目標です。

そのためにも、お客様の本音を収集できるデータプラットフォームの活用が不可欠だと思います。

山本様:今回、社内でも初の試みとしてテストの意味も込めて立ち上げた取り組みでしたが、実購買との連携は顧客理解の解像度としても、販売促進効果の可能性としても、予想以上の成果が得られました。他ブランドでの横展開など社内全体で深いファンコミュニケーションがさらに進むことを目指せたらと考えます。

鈴木様:今後は、お客様が商品を手に取ってくださるという購買行動そのものを、ブランドへの信頼や愛情の証として捉え、私たちの活動がその気持ちにどう応えられているのかをより深く理解していきたいと考えています。そして、この「堅あげポテト応援部」で得られた成功の仕組みを、他のブランドへ横展開していく可能性も探っていきたいです。

ブランド側が大切にする価値観はしっかりと守りつつ、お客様からいただいた声の中から何を取捨選択し、どう反映させていくか。その舵取りをデータに基づいて的確に行う。coorumはそのための重要な羅針盤であり、これからも私たちの挑戦を支えてくれるパートナーだと考えています。