東急ストアが目指す「顧客起点経営」の実現に向けて、ファンコミュニティを推進する理由。お客様の“食体験全体”を解像度高く把握

経営戦略室 サステナブル推進部

サステナブル推進課長 渥美 里菜 様

サステナブル推進マネジャー 西澤 慧美 様

-

お客様のライフスタイル・食卓体験まで拡張した「食体験」全体の解像度向上

-

「お知恵拝借」「東急ストア改革隊」を通じたインサイト収集と改善要望への真摯な対話の両方を実現

-

コミュニティで「特別な体験」の提供を推進、新たな価値を共創する関係を目指す

-

お客様が「なぜその商品を選んだのか」というインサイトまでを捉えきれない

-

コミュニティ施策における費用対効果が見えづらい

効果

-

顧客の「本音」に基づいた商品開発・サービス改善サイクルの確立

-

価格や利便性を超えた、情緒的なつながりによるロイヤリティの向上

-

ファンとの共創関係を通じて、従業員のエンゲージメントと「顧客起点経営」の思想を社内に浸透させる

「共存共栄」を経営理念に掲げ、東京・神奈川を中心に、地域住民の豊かな暮らしを支え続ける株式会社東急ストア。同社は単なるスーパーマーケットではなく、東急線沿線が「選ばれる沿線」であり続けるための東急グループの生活サービス事業として、重要な役割を担っています。

しかし、オーバーストアや異業態との競争が激化する事業環境において、従来の価格や利便性だけでは顧客に選ばれ続けることが困難になっていました。新たな価値で差別化を図るべく顧客理解を深めようとする中で、東急ポイントシステムと掛け合わせ、お客様のライフスタイルや食卓シーンを含めた体験の解像度を上げる「定性データ」を集める手段が必要と感じていました。

こうした状況を打破すべく、同社は価格競争とは一線を画した「顧客起点の感動体験づくり」を中核戦略に据え、ファンコミュニティ「Fan Fun Town」を開設。顧客との「価値共創」を実現するコミュニティ戦略の裏側と、ホンネデータプラットフォーム「coorum」の役割について伺いました。

INDEX

お客様が持つ食体験の全容を把握できるような「定性データ」の必要性

──はじめに、貴社が「顧客起点経営」を重要視されている背景についてお聞かせください。

渥美様:今やお客様は、様々なチャネルから商品情報を集め、さらにその購買プロセスも複雑化しています。 故に企業としては、お客様が「なぜそのプロセスを選んだのか?」「なぜその体験を選んだのか?」を常に考えていく必要があると感じています。価値観も購買プロセスも多様化している中で、「モノを置くだけでは売れない」「体験価値が重要」ということを実感するシーンも多くあります。

このような市況も踏まえ、当社では中期経営計画において策定する3つの柱の1つに「顧客起点の感動体験づくり」を据え、顧客体験を軸に、当社ブランドのファンづくりやロイヤリティ向上に向けてどういったアプローチができるかを日々模索しています。

お客様一人ひとりの価値観やライフスタイルが目まぐるしく変わる今だからこそ、地域のライフラインとしてお客様の期待やご要望を最も大切にすることが重要だと考えています。

──その構想を実現する上で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか。

西澤様:当社では東急ポイントシステムを通じて、購買データや来店履歴といった、お客様の消費行動を把握するデータを取得することができています。このデータに加えて、お客様が来店される前の献立検討から、購入後の調理、食卓に至るまでの一連の体験に関する「定性的なデータ」を活用することで、お客様の食体験を解像度高く理解し、最適なサービス提供ができるのではないか、と考えていました。

例えば、月間の購買金額が高い方をロイヤル顧客と定義すると、一度に高価なワインを1本買われた方も、毎日通ってくださって合計金額が同じになった方も、同じセグメントに分類されます。しかし、この二人のお客様では、東急ストアに対して感じていただいている価値は異なりますし、当社としてご提供すべきサービス・ご提案内容はそれぞれ別の最適な形があると思います。

東急ストアが好きだという想いで通ってくださるお客様の声に耳を傾け、ご来店いただく皆様に「また東急ストアに来たい」と思っていただけるような体験を提供できるよう、お客様の「定性的なデータ」を集められる仕組みを検討していました。

「情報発信」ではなく「交流」できる場所としてファンコミュニティを推進

──その課題に対し、なぜ「コミュニティ」という解決策にたどり着いたのですか。

西澤様:まさに、「なぜ東急ストアにご来店いただいたのか」「購入された商品をどう楽しまれているのか」といったお客様の行動の裏側にある“本音”を、直接、そして気軽に聞ける場所が必要だと考えたからです。

お客様から日々頂戴するご要望はもちろん、「東急ストアが好き」「東急ストアがもっと良くなってほしい!」というお声をいつでも共有していただきながら、私たち自身もファンの皆様と対話し、その想いを共有しあえる場所として、コミュニティが最適だと考えました。

渥美様:私たちからの一方的な情報発信だけでなく、熱量を持ったファンの方々が交流し、食にまつわる会話やコミュニケーションを楽しんでいただくことで、より「東急ストアが好き」という気持ちを醸成できる場を作りたい、という想いもありました。

──社内としては初の試みとなるコミュニティ導入ですが、推進していくにあたって難しいこともあったのではないでしょうか。

西澤様:やはり、ファンコミュニティ施策は費用対効果がすぐに見えづらいという性質もあり、「CX(顧客体験)」という思想自体が当社にとってなぜ必要なのか、どんな効果が見込めるのかという説明からはじめ、最終的にファンコミュニティ施策の重要性について社内理解を得るまでにかなりの時間を要しました。

それにあたり、お客様の声やファンの熱量が、企業価値やLTV向上にどうつながるのかを、他社様の事例を紹介するなどを通じて伝えていました。

渥美様:「お客様の声を聞く重要性」はもちろん理解していますが、やはりそれをどう可視化するかが非常に難しく。そこを、当時CXを進めていた私たちの部署が粘り強く「そのためには何をするか」を提案し、その具体的な施策の一つとしてファンコミュニティ運営を位置づけ、何度も会議を重ねながら落とし込んでいきました。

──数あるツールの中で、coorumを選ばれた決め手は何だったのでしょうか。

西澤様:コミュニティ運営に特化した機能が充実していたことと、導入から運用までの細やかなサポート体制が決め手でした。一般的なSNSと違い、コミュニティ内の投稿やアンケート結果が一目でわかり、活動量の可視化や購買実績と掛け合わせた分析ができるのも、当社で持っていた構想と合致していました。

さらに、分析結果を経営や現場にフィードバックしやすい点が、当社の目指す「顧客起点経営」と非常に親和性が高いと感じ、coorumの導入を決めました。

温かい声で溢れるコミュニティ。全店でのオペレーション変更のきっかけにも

──実際に開設されたファンコミュニティ「東急ストア Fan Fun Town」について、どのようなコミュニティなのかお聞かせください。

西澤様:本コミュニティでは、東急ストアのファンがオンライン上に集い、食にまつわる会話や交流を楽しんでいただいております。また、東急カード会員のみの参加とさせていただいており、東急ストアのお客様にご参加いただけるような設定を設けています。そして現在では、約700名の方にご参加いただいております。(取材:2025年5月)

主なコンテンツは5つです。新商品情報やコミュニティ内イベントをご紹介するお知らせ、お気に入りの料理やオリジナルレシピなどを、ファン同士がシェアし合う「手料理の秘密」、お客様同士が自由に交流する「井戸端会議」、当社からお題を投げかけるアンケート「お知恵拝借」、そしてお客様から直接ご要望をいただく「東急ストア改革隊」。

目的別にコンテンツを分けることで、お客様は気軽な雑談から具体的な改善提案まで、様々な形で参加できるようになっています。

──お客様とのコミュニケーションという観点で、従来の体制とコミュニティでの違いはありますか?

西澤様:お客様からご要望をいただいた際、企業としての公式回答をお送りするのは、従来と同様です。コミュニティでは、公式アカウントを運用しており、そのアカウントを通じてお客様へ回答もしくは代替案をご案内しています。

コミュニティでは、この回答に加えて、担当者個人のアカウントを通じて、お客様へ直接コミュニケーションを実施できることが強みだと感じています。公式の回答とは異なり、より人と人とのコミュニケーションのニュアンスの違い、温かみを感じられるような会話を行うことができます。

バランスを両立しながら、納得感を持っていただけるまで双方向性のあるコミュニケーションをとることができています。

──お客様同士の交流がある点で、炎上リスクへの不安もあったのではないでしょうか。

西澤様:当社もファンコミュニティを始める前は、お客様同士のコミュニケーションもありえる分、炎上のリスクや厳しいご意見が溢れてしまうのではないかという不安を持っていました。

しかし、現在本コミュニティでは、ファン同士の前向きな交流が活発になっており、日常のちょっとした「ありがとう」や「楽しかった」といった温かい感想が多く寄せられています。

当社側でお声に対しての返答はしますが、その前にファンの方が他の方の質問に経験をもとにアドバイスしたり、当社への理解やフォローをしてくださる場面も多く、その様子は従業員のモチベーション向上やブランド価値の再認識につながっています。

──コミュニティ内の様子についてもお聞かせください。例えば「井戸端会議」や「お知恵拝借」といったコンテンツは、皆様にとってそれぞれどんな場になっていますか。

西澤様:お客様目線では、「井戸端会議」の「買ったよ」報告のカテゴリーが最も投稿が多く、ご自身が買った商品のプレゼン大会のようになっていて、すごく盛り上がりを感じます。一方、当社側の目線では「お知恵拝借」が非常に役立っています。商品部の各部署から寄せられる「こんなことが知りたい」という悩みを、私たちが代行してお客様に直接聞けるので、商品開発の貴重なインサイトを得られていると感じますね。

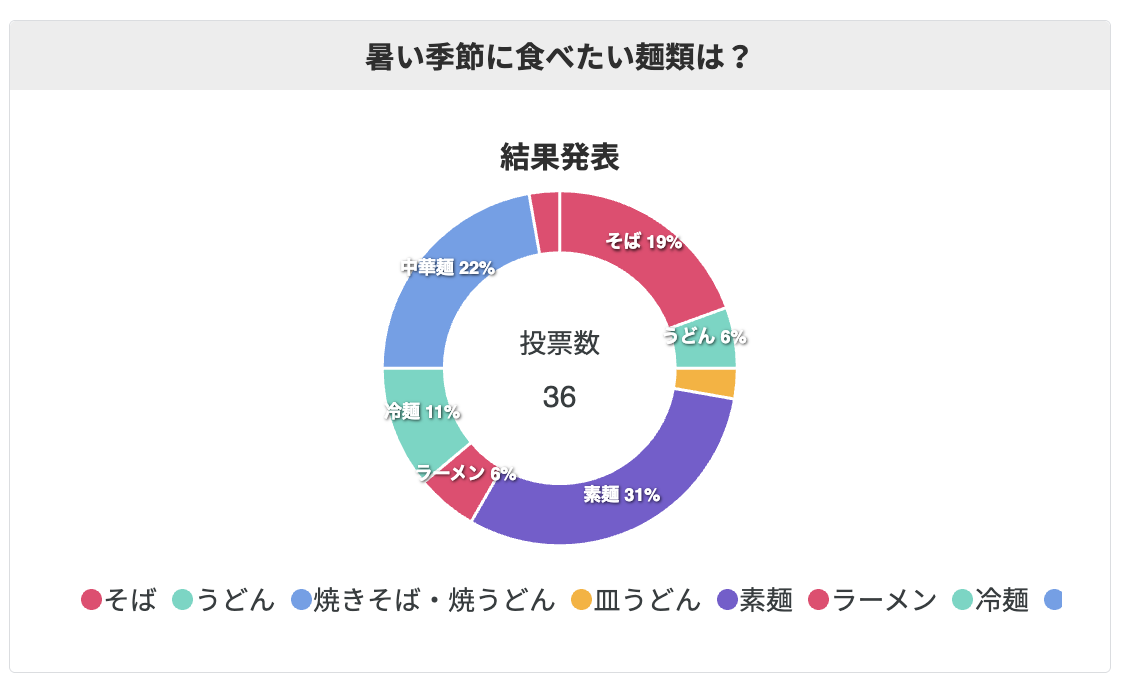

渥美様:アンケートは単なる投票で終わらず、そこから会話がすごく広がるのが面白いですね。「夏に食べたい麺は?」というお題に「そうめん」と答えた方が、「トマトとオリーブでイタリアン風に食べる」とコメントすると、他の方が「それ素敵ですね」「残ったカレーもいいですよ」と返す。ファン同士の交流から、私たちも消費者として楽しませていただいています。

──そうしたコミュニティの機能から、具体的な成果に繋がった事例を教えてください。

西澤様:最も印象的なのは、サッカー台に常設しているロールポリ袋の事例です。「東急ストア改革隊」に「大型パックの商品を入れるには袋が小さい」というご要望を多数いただきました。この声が強力な後押しとなり、常設のポリ袋を大きいサイズに統一しました。

この変更によってお客様の満足度が高まったのはもちろん、レジのオペレーションや在庫管理も簡素化され、コスト面での効率化も実現できました。変更後にはファンの方々が「新しい袋、使ってみたよ!」と写真付きで投稿してくださり、喜びの声を直接感じられたことは、私たちにとっても大きな成功体験です。

商品企画会議から物流センター見学まで。大切な「共創パートナー」と創る東急ストアの未来

──今後の展望についてお聞かせください。ファンとの関係性をどのように深化させていきたいですか。

渥美様:私たちが重視しているのは、「特別な体験」です。コミュニティでは、独自のポイント制度を設けており、既存の東急ポイントとは切り分けて考えています。金銭的なメリットとはあえて直接連携させていません。営利的な要素が強くなりすぎると、ファンの方々が純粋に「東急ストアが好き」という熱量をシェアする場の価値が薄れてしまう懸念があるからです。

西澤様:その代わり、コミュニティ内で得られた声を商品企画やサービス改善に繋げていくことはもちろん、1周年が近づくにつれて(取材:2025年5月)、ファンの皆様と一緒に楽しめるオフラインイベントも企画しています。

──まさに「共創」ですね。

西澤様:はい。将来的には、コミュニティ内での活動に応じたランク制度を活用し、一定ランク以上に到達した方と当社バイヤーが一堂に会する商品企画会議や、経営層と直接対話できる機会も提供したいと考えています。例えば、当社が運営する物流センターの見学会を企画し、商品の裏側を知っていただいた上でご意見をいただく、などですね。

ファンの皆様と一緒に新たな商品や体験を共創していくことで、購入体験で得られるお得さとは別の軸で、ファンであり続けることの価値を感じていただける。こうした取り組みが、結果的に、お客様一人ひとりのLTVを最大化し、未来の東急ストアを創っていくと信じています。