SNSの7倍ペースでUGCが集まる、ユーザーの声を提案資料に即反映──コミュニティによって営業DXを促進させた、リンナイの取り組み

営業本部 管理推進部 DX推進グループ 課長

加賀 将之様

-

季節の話題を即座に営業提案に活用:サンマ等のトレンドをコミュニティから収集し提案資料化

-

SNSの7倍のペースでUGCを発見:週2〜3件から週14件(1日2件ペース)へ、「リンナイで調理」の声が増加

-

4年間の社内共有活動で導入基盤を構築:毎日の「ユーザーの声チャット」で70名が参加

-

BtoBビジネス構造で修理時以外、使用体験や評価を聞く機会が限定的だった

-

SNSは表面的な投稿が多く、改善に活かせる本質的な本音が得られにくい

-

10~15年に1回の買い替えサイクルで、新商品の使用感が集まらない

効果

-

熱量の高い使用体験を営業提案に活用し、リテール側の説得力を強化

-

ファンになってくれるユーザーの行動パターンをデータで可視化し、施策に反映

-

エンドユーザーの改善要望を商品開発に反映

-

製品所有データと投稿内容を紐づけ、営業アプローチの精度を向上

1970年創業の総合熱エネルギー機器メーカー、リンナイ株式会社。「リンナイ→ガス事業者・建材商社→工務店→ユーザー」というBtoBビジネス構造により、エンドユーザーとの直接接点を持てずにいました。

同社は営業活動のデジタル化を推進する中で、BtoBtoCのビジネスモデルということもあり、ユーザーの本音が聞きにくいという課題に直面。そこでホンネデータプラットフォーム「coorum(コーラム)」を活用したファンコミュニティ「リンナイコミュニティ」を構築し、営業DXの核としました。

ガス衣類乾燥機『乾太くん』が口コミで15年かけて売上5倍に伸びた経験から、ユーザーの声の価値を実感していた同社。しかしSNSでは表面的な投稿が多く、改善要望やどこに良さを感じているか等、本質的な声が見えない点に課題を感じていました。加えて、「なぜリンナイファンなのか」という顧客理解に対するニーズもあり、日常的に本音を聞ける場としてコミュニティに着目しました。

立ち上げから約1年。SNSでは週2〜3件だったUGCが、コミュニティでは週14件のペースに向上。「リンナイのグリルで焼いたサンマが美味い」といった季節の話題も即座に営業提案資料へ反映できるようになり、営業現場の説得力が大きく変わりました。

BtoBビジネスの構造的課題を、コミュニティで乗り越えようとするリンナイの取り組みを、DX推進グループの加賀様にお聞きしました。

INDEX

105年続くBtoBビジネスの壁を超える。エンドユーザーの「本音」を営業に活かすコミュニティ戦略

──まず、リンナイ様の体制と、加賀様の役割について教えていただけますでしょうか。

加賀様:リンナイは、給湯器やガスコンロといった熱エネルギー機器を製造・販売するメーカーです。私は営業本部のDX推進グループに所属しており、デジタル技術を活用した業務改革を推進しています。具体的には、営業活動の効率化だけでなく、販売管理や人材育成といった人事関連の業務も含め、デジタルで改善できる領域すべてに取り組んでいます。

──貴社はBtoBビジネスを基盤とされていますが、エンドユーザーとの接点という点ではいかがでしたか。

加賀様:確かに、当社の製品は「リンナイ→ガス事業者・建材商社→工務店→ユーザー」という流通構造で届けられるため、105年の歴史の中で、最終利用者である消費者の方と直接接点を持つ機会はそこまで多くありませんでした。修理のお問い合わせなど限定的な場面を除き、製品の使用体験やユーザーの率直な評価を伺う機会はほぼ無かったと言えるでしょう。

──そうした中で、コミュニティという選択肢が浮上した経緯を教えてください。

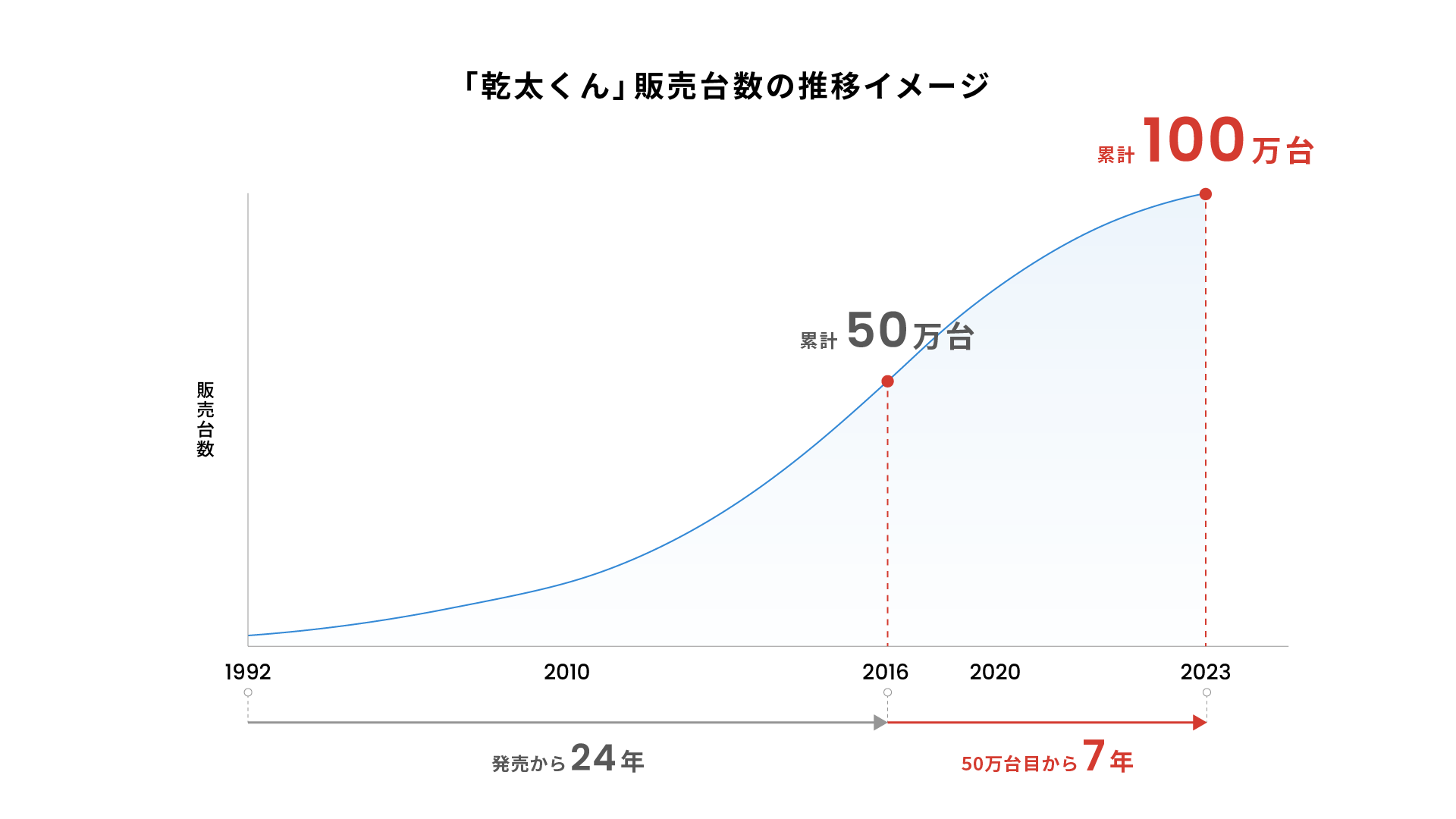

加賀様:実は当社には、過去に「ユーザーの声が事業を動かす」という実感を得た経験がありました。ガス衣類乾燥機『乾太くん』という商品があるのですが、2010年頃から売上が右肩上がりに伸び始めたんです。

当時、SNSで『乾太くん』を使っている様子を投稿する方が徐々に増えていきました。それと共働き世帯の増加という社会的な変化が重なり、口コミが口コミを呼ぶ形で広がっていったんです。

そのうえで一つお伝えすると、当社が公式SNSアカウントを開設したのは2020年で、CMは継続して出稿していましたが、プロモーション量を増やしたわけではありません。

つまり、特別なプロモーション施策なしでも、ユーザーが自発的に発信してくださった声が積み重なり、15年かけて売上が5倍まで成長したということです。こうした経験を通じて、「ユーザーの声が事業を動かす」という確信を持つことができました。

(ニュースリリース「ガス衣類乾燥機 乾太くん 累計販売台数100万台突破」 より)

加賀様:ただ、SNSは誰でも見られる公開の場なので、投稿内容がどうしても表面的になってしまいます。本当に満足している方は「最高です」と書いてくださいますが、具体的にどこがどう良いのかまでは見えてきません。逆に不満を持っている方は「最悪、二度と使わない」といった感情的な投稿になりがちで、何に対して怒っているのか、どう改善すればいいのかといった本質的な情報は得られませんでした。

そこで公式アカウントを開設した翌年には、既存のメルマガ会員向けに小規模なファンイベントを東京で企画。参加枠は10名程度でしたが300名近い応募があり、社内でも「これほど熱量の高いファンがいるのか」と驚いたのを覚えています。そしてそのイベントの参加者が、「コミュニティがあればぜひ参加したい」と答えてくださったことで、本格的なコミュニティの立ち上げへと動き出しました。

SNSをはじめとするデジタルツールが普及した今、状況は変わりつつあります。エンドユーザーと直接コミュニケーションを取れる環境が整い、ユーザーの生の声に日常的に触れ、それを事業に活かす仕組みを構築できる時代になりました。

こうした背景から、デジタルを活用した新たなユーザー接点として、継続的な対話の場であるコミュニティの導入を決めたのは、ある意味自然な流れだと感じています。

「どういう人がファンになるのか」をデータで定義する。プロモーションではなくユーザー理解を重視した選択

──コミュニティを立ち上げるにあたって、どのような目的を設定されていたのでしょうか。

加賀様:大きく3つありました。一つ目は、SNSやファンイベントなど点在していたユーザー接点をつなぐハブとしての役割です。イベント告知はSNSで行い、応募や事後レポートはコミュニティで展開するといった連携により、一貫したユーザー体験を提供できます。

二つ目は、営業提案で紹介できる口コミです。当社の製品は10〜15年に1回しか買い替えない高額商品のため、新商品の口コミを集めるのが非常に困難でした。コミュニティに参加している方は購入後すぐに報告してくださるので、リアルな声を営業資料やセールストークに即座に反映できます。

三つ目は、商品開発へのユーザーの声の反映です。新商品開発や既存商品の改善に、エンドユーザーの本音を直接活かしたい。これは営業部門だけでなく全社的な思いであり、その実現の場としてコミュニティに大きな期待を寄せていました。

──数あるコミュニティツールの中から、coorumを選ばれた理由を教えてください。

加賀様:まず前提として、SNS上にコミュニティを作るパターンと、自社サイトとしてコミュニティを構築するパターンの2種類を検討しました。当社としては、ユーザーが他人の目を気にせず率直に投稿できる環境が必要だと考え、自社サイト型のサービスに絞り込みました。

その中でcoorumを選んだ決め手は、提案の視点が明確に他社とは違ったことです。他社の多くは短期的な販売促進という文脈でプロモーション効果を前面に打ち出していました。しかし当社の製品は10〜15年に1回しか買い替えないため、ピンとこなかったんです。

一方、Asobicaからの提案は「どういう人がリンナイのファンになるのかをデータで定義しましょう」というものでした。ファンになる行動パターンや属性をデータで明らかにできれば、これまで感覚的に行っていた「良い製品を作ればファンが増える」という考え方から脱却し、ロジカルにファン育成ができる企業になれる。この提案が当社の中期経営計画の思想と合致したんです。

加えて、他社ではデータ分析機能がオプション扱いだったのに対し、coorumは標準機能として提供されていた点も大きかったですね。また、担当者の方々がコミュニティやユーザーコミュニケーションに対して真摯に向き合う姿勢を持っていたことも、長期的なパートナーとして信頼できると感じた理由の一つです。

営業提案に即活用できるUGCが、過去と比較して2倍に。4年間の地道な「声の共有」が築いた基盤

──実際にコミュニティを運営されて、どのような変化が生まれましたか。

加賀様:定量的な効果でいくと、まずUGCの獲得効率が格段に上がりました。SNSだと「リンナイのコンロで調理しました」という投稿は1週間に2〜3件程度だったのが、コミュニティでは1週間に14件のペースで投稿されるようになりました。

これの何が大きいかというと、営業提案に即座に活かせることです。例えば今年はサンマが話題になりましたが、SNSで「リンナイ サンマ」と検索しても該当する投稿はほとんど見つかりません。ところがコミュニティには「リンナイのグリルで焼いたサンマが美味い」という投稿が次々と上がってくる。営業担当者はそれを見て、「直火で焼くならガスコンロ、しかもリンナイのグリルなら一層美味しく焼ける」というユーザーの声を紹介した提案を、タイムリーに展開できるようになりました。季節ごとの提案がスムーズになり、ユーザーの声を借りるスピードが飛躍的に上がったんです。

(↑旬の食材のテーマにしたコミュニティテーマを投稿)

──スムーズにユーザーの声を活用できる背景として、どんなことを実施されてますでしょうか?

加賀様:実は2020年にSNSアカウントを開設したときから、地道な取り組みを続けていました。当時、開発部門などから「SNSに上がっているユーザーの声を共有してほしい」という要望があり、社内チャットツールに「ユーザーの声」というチャンネルを設けたんです。そこで毎日、ファンコミュニケーションの中で得られた声を共有し続けてきました。特に評価の高い投稿や、改善の糸口になりそうな声を日々投稿しています。

このチャンネルには現在70名ほどの社員が参加しており、いろんな部門のメンバーがいます。そんなメンバーから「いつもチャットを見ています」という声をいただくこともあって。皆さんそれなりに見てくれているので、「こういう意見があるんだ」という認識が社内に浸透していったのかな、と思います。

2024年にコミュニティを本格導入する際、これまでずっと一方通行だった情報共有が「双方向のコミュニティになります」と伝えると、「ついに直接聞けるようになるのか」という期待の声が上がりました。4年間の地道な取り組みが、コミュニティ導入への理解につながったと感じています。

──実際の事業への影響はいかがでしょうか。

加賀様:会社全体の成果に対しての影響は少ないものの、各部門への事業貢献の兆しを感じています。例えば、コミュニティ会員の方々はランクアップ特典として提供しているクーポンを活用し、ECサイトでの購買が増えています。単に所属するだけでなく、「もっとこういう製品を使ってみたい」という積極的な姿勢が見られるんです。

また、新商品が発売されると、コミュニティのメンバーの中には購入して報告してくださる方がいます。こうした「喜びの声」を営業の提案資料やセールストークに反映できるようになり、営業現場での説得力が増したのではないかと考えています。す社員の声や取引先を通じた声に加え、ユーザーの生の声が日常的に集まる環境が整ってきました。

営業活動への貢献という点では、まだ経費削減レベルに留まっており、新商品が生まれたり売上が大きく伸びたりといった直接的な経営実績への貢献までは至っていません。ただ、確実に変化は起きています。そしてコミュニティを運営する中で、これまで見えていなかった発見もありました。

ファン化の仮説を“答え合わせ”。ユーザーの「想像以上」から生まれる営業DXの可能性

──その「発見」について、具体的に教えていただけますか。

加賀様:コミュニティでユーザーの投稿を見ていると、「想像以上だった」という言葉を使う方が、リンナイファンになってくれる傾向があることが分かってきました。「期待せずにサンマを焼いたら想像以上に美味しかった」、「どれでも一緒だと思っていたのにリンナイだとすごく良かった」──。そうした体験が製品のファンを生み、コンロ、乾燥機、床暖房と複数の製品で重なると、会社自体のファンへと育っていく。

この「想像以上」という体験の重要性に最初に気づいたのが、ファンイベントでの出会いでした。Instagramに料理の画像をずっと投稿されていて、料理が大好きな人だと思っていた方がいらしたんです。でも実際にお会いしたら、家族がいて子供もいて毎日の料理は大変だけど、リンナイのコンロにしたら手間は減ったのに家族に美味しいと言われる頻度が増えた、それをお礼を言いたくて来ました、と。

料理が大好きでリンナイを選んだのではなく、リンナイのおかげで助かっているという方がファンになる。その方は実は衣類乾燥機も使っていて、いろんなところでリンナイが暮らしを支えているという自覚があるとファンになってくださるのだと、なんとなく感じていた「想像以上の体験こそがファンを生む」という仮説の“答え合わせ”ができた瞬間でした。

こうした発見ができたのは、コミュニティとSNSとファンイベント、その掛け算があったからこそです。BtoBビジネスでエンドユーザーと直接接点を持てなかった当社が、ファンになるプロセスを理解し、営業提案に活かせる。これが営業DXとしてのコミュニティの真価だと感じています。

──ありがとうございます。最後に、今後の展開についてお聞かせください。

加賀様:今、どの製品を持っている人がアクティブなのか、製品所有と投稿行動を紐づけたデータ分析を本格化しています。こうしたデータをもとに、コミュニティを事業成長の確かな基盤にしていきたいと考えています。

Asobicaには、ぜひコミュニティマーケティングの必要性をもっと世の中に広めていってほしいと思っています。特に営業DXとコミュニティという新しい活用方法は、まだ十分に認知されていません。

BtoBビジネスでもエンドユーザーとつながることで営業が変わる。その成功モデルを一緒に作っていきたいと思っています。