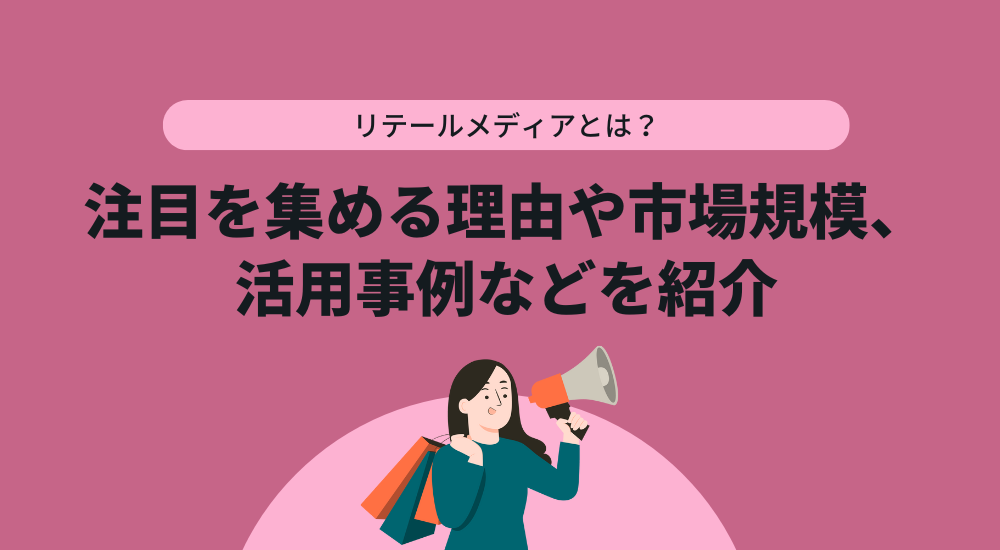

リテールメディアとは、小売・流通・EC事業者が保有する広告媒体のことです。テクノロジーの進化や顧客との接触方法の変化に伴い、リテールメディアが注目を集めています。

この記事では、リテールメディアの概要や注目を集める理由、リテールメディアを導入することで得られるメリットについて解説します。あわせて、リテールメディアの取り組み事例を紹介するため、ぜひ参考にしてください。

リテールメディアとは

リテールメディアとは、小売や流通、EC事業者が持つ広告媒体のことです。メーカーやブランドなどの広告主が、リテールメディアへ広告を出稿して宣伝を行います。

たとえば、大手ECサイトやスーパーマーケットのアプリに、出稿した特定メーカーの商品広告が表示されるようなイメージです。

リテールメディアでは、小売事業者が持つ「ファーストパーティデータ(1st Partyデータ)」(自社で収集した顧客データ)を活用してターゲティングできます。

顧客の購買データや店舗アプリの利用履歴を活用することで、精度の高い広告を配信し、消費者の反応や行動を正確に把握できる点がメリットです。

ここでは、リテールメディアの種類やオムニチャネル、OMOとの違いについて解説します。

リテールメディアの種類

リテールメディアは、オンラインとオフラインの2媒体に大きく分けられます。それぞれ特徴が異なるため、各メディアの特徴を把握して適切に使い分けることが重要です。

代表的なリテールメディアとしては、次の4つが挙げられます。

<オンライン>

- ECサイト

- アプリ広告

オンラインで配信するメリットは、購入意欲の高い顧客に適切なタイミングでアプローチできること、消費行動データの活用によって、より個人に特化した広告を展開できる点です。

<オフライン>

- デジタルサイネージ

- 店頭POP

オフラインでアピールした商品を実際に手に取れるため、購入につながる可能性が高まります。

それぞれの特徴を、詳しく見ていきましょう。

ECサイト

小売事業者がECサイトを運営している場合、ECサイトの活用が可能です。顧客が商品についての検索を行った際に、ECサイト上にメーカーの商品を広告として表示します。

ECサイトをリテールメディアとして用いることで、メーカーの商品認知拡大や顧客の新しい商品発見につながります。

アプリ広告

小売事業者が自社アプリを保有している場合、アプリ広告の活用が有効です。自社アプリからは顧客の会員登録情報や行動履歴といったファーストパーティデータを取得できるため、それらのデータを活用してアプリから広告配信を行えば、顧客ごとに最適化された広告を提供できます。

また、店内にBeacon(信号発信で顧客の位置を確認できる端末)を設置しておけば、来店中の顧客にプッシュ通知を行え、リアルタイムでも宣伝が可能です。

デジタルサイネージ

デジタルサイネージとは、店舗や施設、駅などにプロジェクターやディスプレイなどの映像表示装置を設置して情報発信するシステムのことです。デジタルサイネージは、人の記憶に残りやすいというメリットがあります。

たとえば、店舗の入口にデジタルサイネージを設置し、新商品やセール商品の情報を提供することで、入店の促進や売上の向上につながるでしょう。

また、時間帯や曜日によって配信内容を柔軟に変更できる点もデジタルサイネージの魅力です。

店舗や施設を利用する人の属性は変わるため、週末は家族向け、平日は会社員向けなど、利用する顧客層に応じて最適な情報を提供できる点は、デジタルサイネージならではの魅力といえるでしょう。

さらに、ECサイトやアプリ広告などのデジタル広告と連動させられれば、購入の後押しになる可能性もあります。

店頭POP

POP(ポップ/ピーオーピー)とは、「Point Of Purchase」の略語です。日本語では「購買する場所」を意味し、購買(売り場)する場所に設置されている広告や展示物のことを指します。店頭POPを来店した人が必ず目にする位置に設置することで、効果が高まるでしょう。

また、店頭POPにおいてはメーカーと事業者が共同で販促計画を立てることが重要です。メーカーの宣伝内容と事業者のPOPデザインを統一することで、顧客へのアピールにつながります。

たとえば、スーパーで新発売のお菓子を宣伝する場合を考えてみましょう。メーカーがSNSやECサイトで配信する宣伝内容と、スーパーで掲示するPOPデザインが一致していれば、顧客からすると「この商品はメーカーも小売店もおすすめしている商品だ」と認知しやすくなります。

広告内容が結びつくように連携させれば、商品の訴求効果を高めることが可能です。

オムニチャネルやOMOとの違い

リテールメディア同様に、オンラインとオフラインを統合させたマーケティング戦略にはオムニチャネルやOMOもあります。それぞれの違いは、どの視点から見た戦略であるかです。

【それぞれの視点の違い】

- オムニチャネル:事業者

- OMO:顧客

- リテールメディア:メーカー、事業者、顧客

オムニチャネルとは、ECサイトやオンライン広告、SNS、メールマガジン、DM、チラシなどの顧客接点を統合して、購買へ結びつける事業者視点のマーケティング手法です。

オムニチャネルの例として、店舗アプリが挙げられます。店舗アプリでオンライン購入するとポイントが貯まるほか、実店舗でもチェックインすればポイントが貯まる仕組みを作ると、事業者と顧客との接点を増やせます。

OMO(Online Merges with Offline)とは、ECサイトやアプリなどのオンラインデータと、実店舗のオフラインデータを統合し、顧客体験を高めるマーケティング手法のことです。

OMOの例としては、ECサイトでオンライン決済した商品を店頭で受け取るといったことが挙げられます。OMOを活用すれば、顧客の行動・購買データをオンラインとオフライン両方で把握が可能です。

リテールメディアは、メーカー、事業者、顧客が満足する「三方良し」のビジネスモデルです。どの視点に立つかで戦略も変わってくるため、注意しましょう。

リテールメディアが注目を集める理由

リテールメディアが注目を集める理由について解説します。主な理由は、次の5点です。

- テクノロジーの進化

- プライバシー保護の強化

- 内製によるコストの優位性

- 顧客との接触方法の変化

- 海外市場の影響

1つずつ確認していきましょう。

テクノロジーの進化

リテールメディアが注目を集める理由として、テクノロジーの進化によるリテールDXの推進が挙げられます。リテールDXとは、小売業界におけるデジタル技術の導入と活用を通じて、小売業の運営全般における変革を目指す取り組みのことです。

リテールDXでは、顧客満足度や利便性の向上のほか、在庫管理の効率化、データを活用した意思決定の高度化などを目指します。

小売業界ではリテールDX推進に伴い、店舗でも独自の顧客データの獲得や蓄積などを行うべく、リテールメディア導入に向けた土壌整備が進行中です。

プライバシー保護の強化

これまでは、広告・販促活動は Googleなどの大手企業が収集した「サードパーティクッキー(3rd Party Cookie)」の顧客データを利用していました。

サードパーティクッキーとは、ユーザーの行動や興味関心などの個人情報を第三者が追跡する技術のことです。

しかし、近年世界的な消費者プライバシー保護の流れにより、サードパーティクッキーは順次廃止されています。実際に、2023年5月、Googleはプライバシー保護の観点からサードパーティクッキーの廃止を表明しました。

今後もプライベートな情報の取り扱いは厳格化するため、このままでは顧客の動きや関心を追うことが困難になると予想されます。

そこでサードパーティクッキーに代わって、注目されているのが、小売企業各社が保有するファーストパーティデータです。

リテールメディアは、ファーストパーティデータの代表的な活用施策です。プライバシー保護強化が追い風となって、注目を集めるようになりました。

内製によるコストの優位性

これまで小売業界の販促活動では、テレビCMや新聞の折り込みチラシなど外部メディアに頼っていました。

しかし、リテールメディアを活用して自社で内製した広告を配信すれば、販促費用の節約が期待できます。また、得た収益を次の広告施策費用として循環させることも可能です。

自社運用で得た知見を蓄積することで、メーカーに対して広告の作成や提供、販促企画の提案などもできるようになり、リテールメディアを新たな収益源として確立できます。

顧客との接触方法の変化

近年、オンラインショッピングの利用は年々増加しており、Webサイトやアプリケーションで情報を収集して購買を決めるスタイルが広まっています。

経済産業省の調査では2021年の国内EC市場(BtoC)は20兆6950億円と、2013年の倍近い規模に増大しています。

それに伴い、マーケティング活動もオンライン化が欠かせません。顧客とメーカーとの接触強化においてカギを握るのが、小売企業に蓄積されている購買データの活用です。

リテールメディアであればメーカーと顧客の関係をより密にできるため、新たなマーケティング手法として注目されています。

参考|経済産業省「令和3年度 電子商取引に関する市場調査報告書」

海外市場の影響

アメリカではすでにリテールメディアが急成長しており、検索広告、SNS広告に続く3番目の広告市場になっています。実際、Amazonやウォルマートなどの大手をはじめとする、さまざまな小売企業がリテールメディア市場に参入しています。

新たな収益源を求める日本の小売業界からすると、すでにアメリカで成功を収めているリテールメディアは注目の的というわけです。

リテールメディアの市場規模

リテールメディアの市場規模についても押さえておきましょう。2022年にリテールメディア広告市場の調査を行った株式会社CARTA HOLDINGSと株式会社デジタルインファクトによると、日本国内のリテールメディアの広告市場は次のような成長曲線を描くとされています。

- 2023年:245億円

- 2024年:410億円

- 2025年:590億円

- 2026年:805億円

この成長の背景には、大手小売企業による次のような影響が考えられます。

- サービス開発の推進

- 広告プラットフォームによるリテールメディア事業の支援

また、地域に根ざして商圏の狭い日本においては、リテールメディアへ参入することで新たな広告収入の獲得につながるため、売上停滞を打破するうえでも有効な手段です。

収益の間口を広げることに役立つリテールメディアを活用するメーカーは、ますます増えていくことが予測されます。

参考|株式会社CARTA HOLDINGS「リテールメディア広告市場調査を実施」

リテールメディアで得られるメリット

リテールメディアは小売企業、広告主、消費者の三方にとってメリットのある仕組みです。ここでは、リテールメディアで得られるメリットをそれぞれの立場から紹介します。

小売業者・ECサイト

小売販売店・ECサイトのメリットとしては、次の2点が挙げられます。

- 売上の向上

- 売上以外の収入源の確保

小売業者・ECサイトにとってのメリットとして、自社で保有するデータを有効活用した売上向上や収入源の確保が挙げられます。顧客データや広告枠を活用して効果的なプロモーションを行えれば、売上アップが期待できるでしょう。

また、収益拡大につながる広告を配信できれば、広告主(メーカー)の協賛を得やすくなるため、広告収入という新たな収入源の確保にもつながります。

新たな収入源を創出できれば、経営の安定化や競争力の強化にもつながります。

広告主

広告主がリテールメディアを利用するメリットとしては、次の2点が挙げられます。

- 小売業者が持つ顧客データ(ファーストパーティデータ)の活用

- ターゲティング精度の向上

メーカーやブランドなど広告主にとって、小売業者の持つファーストパーティデータを活用できる点はメリットです。来店データや店内の顧客行動、購買活動などを利用できれば、より質の高いターゲティングを実現できるようにもなります。

リテールメディアの活用でより購買意欲の高い顧客への訴求に資金を使えるようになることは、広告主からすると大きなメリットといえるでしょう。

消費者

消費者のメリットは、次の2点です。

- 興味・関心のある情報を得られる

- 高品質な購入体験につながる

消費者は、正確なターゲティングによってオンライン・オフライン問わず、自分が興味・関心のある情報を得られるようになります。

また、ターゲティングの最適化により関心の低い広告や配信が削減されるため、消費者の高品質な購入体験につながり、ショッピングをより楽しめるようにもなるでしょう。

リテールメディアの取り組み事例7選

ここでは、リテールメディアの取り組み事例を紹介します。紹介する企業は、次の7つです。

1.Amazon

2.ウォルマート

3.セブン-イレブン

4.ファミリーマート

5.マツモトキヨシ

6.LOFT

7.ヤマダデンキ

1.Amazon

世界有数のECモール「Amazon」でも、リテールメディアを活用しています。Amazonのリテールメディアの特徴は、スポンサー商品や関連商品の広告が検索結果に表示される点です。

顧客の注目度が高い商品が表示される仕組みのため、顧客からすると広告と認識せずに押してしまうような仕組みになっています。

2.ウォルマート

ウォルマートは、実店舗以外にECサイトの運営も行っているアメリカに本社を置くスーパーマーケットチェーンです。ウォルマートでは、米国でトップ10に入る広告プラットフォームを目指して、リテールメディアを開始しました。

ECサイト内にある広告枠や実店舗のデジタルサイネージ、セルフレジのスクリーンなどを活用して、スポンサー商品の表示をしています。

参考|ウォルマート

3.セブン-イレブン

セブン-イレブンでは売上を伸ばし続けることに課題を感じており、その対策としてリテールメディアを導入しています。

自社アプリを活用して、ファーストパーティデータに基づいた告知バナーや広告配信を実施したり、値引きクーポンを配信したりしています。

実際に、アプリ内のトップバナーを設置してクーポンを配布したところ、購入率が数倍になったそうです。ほかにも、店内のデジタルサイネージを活用した広告配信にも力を入れています。

参考|日経クロストレンド「セブンのリテールメディア統括が語る広告戦略の全貌 アプリが要」

4.ファミリーマート

2023年にリテールメディア事業に参入したファミリーマートでは、全国の店舗のレジ上にデジタルサイネージを設置しています。地元企業からデジタルサイネージへの広告出稿を募集し、エリアごとに配信内容を変えているのが特徴です。

実際、デジタルサイネージを見た可能性の高い人は、購買活動に好影響を与えていたことがわかっています。

また、ファミリーマートでは自社アプリ「ファミペイ」も運営しており、2028年には、ファミペイとデジタルサイネージによる広告表示により、100億円の利益を上げることを目標に掲げています。

参考|ファミリーマート「PPIHグループとリテールメディア事業での協業に関する覚書を締結」

参考|ファミリーマート「ファミリーマート店舗に設置する店内のデジタルサイネージ10,000店達成」

参考|流通ニュース「ファミリーマート/「リテールメディア事業」5年後100億円の利益目標」

5.マツモトキヨシ

マツモトキヨシでは、値下げに頼らない販促を実現するために、リテールメディアを導入しました。自社アプリとデジタル広告プラットフォームを連携させることで会員にメーカーの広告を配信し、実際に店頭で商品を購入したかまでがわかる仕組みです。

あるメーカーの商品を動画広告で配信したところ、全アプリ会員数の4%が商品を購入に至りました(施策前比176.7%増)。リテールメディアの活用はメーカーからも好評だったようで、マツモトキヨシではリテールメディアのさらなる展開を目指しています。

参考|Think with Google「メーカーとマツキヨが共同販促「Matsukiyo Ads」- 来店・売上ともにアップ」

6.LOFT

LOFTでは、SNSと店頭の商品棚やプロモーションを連動させる取り組みを行っています。具体的には、TikTok広告とデジタルサイネージでの配信を組み合わせ、ラフラ・ジャパン株式会社が展開するスキンケアブランド、「RAFRA(ラフラ)」の販促プロモーションを実施しました。

TikTok動画のみの店舗での売上数が108%(前年比)でしたが、TikTok広告とデジタルサイネージを用いた店舗の場合、221%と売上が大幅に上がりました。

参考|Kaizen Platform「リテールメディアとは?仕組みや取り組むメリット、活用事例を徹底解説」

7.ヤマダデンキ

家電量販店のヤマダデンキではテレビCMの効果が落ちていることを課題としており、カード会員に向けたデジタル広告配信の運用をはじめています。

主な取り組みは次のとおりです。

- 店頭:デジタルサイネージを活用して入店を促す

- 店内:IoT端末を活用したアプリへのプッシュ通知や、デジタルサイネージでの広告配信によって購買を後押しする

- 店外:再来店につなげるためにモバイル広告を配信する

上記のようにさまざまな工夫を凝らして、顧客の買い物体験向上に努めています。

参考|ヤマダデンキ「ヤマダホールディングスとアドインテが DX 推進における店舗メディア化で協業!」

リテールメディアに取り組む手順

最後に、リテールメディアに取り組む手順を紹介します。取り組む主な手順は次のとおりです。

1.ターゲティング

2.媒体の選定

3.オンラインプロモーションの実施

4.店頭プロモーションの実施

5.効果測定

それぞれの手順について見ていきましょう。

ターゲティング

まずは、ターゲティングを決定します。ターゲティングとは、誰に広告を配信するか決めることです。

ターゲティングを決めるためにも顧客層を分析し、購買意欲の高いユーザー層を把握する必要があります。顧客分析を行動傾向やデモグラフィックデータ(性別、年齢、居住地域など)などに基づいて行うことで、より効果的なターゲットを決められるでしょう。

また、精度の高いターゲティング情報を得るためには、顧客とのコミュニケーションも有効です。coorum(コーラム)を活用すれば、顧客とのコミュニケーションを高められます。

coorum(コーラム)とは、顧客と継続的に接点を持つ場を構築し、顧客自らが商品・サービスに対する心理や使用実態を発信することで、顧客の声を収集・分析可能なプラットフォームです。coorumを利用することで、顧客起点のマーケティングや事業戦略が行えるようになります。

媒体の選定

ターゲティングが完了したら、広告を配信する媒体を選定します。リテールからECサイト、アプリの利用者層や店頭に訪れる消費者データなどを提供してもらって、配信媒体を検討しましょう。

オンラインプロモーションの実施

配信媒体が決定したら、オンラインプロモーションを実施します。リテールが取得したファーストパーティデータに基づいて広告やクーポン配信を行って、来店や商品購入を促しましょう。

店頭プロモーションの実施

店頭プロモーションも、オンラインのプロモーションと連動させて実施しましょう。

店内のデジタルサイネージにデジタル広告と同じ内容を配信したり、デジタルサイネージを目にしたタイミングでクーポンをアプリに送付したりできれば、より購買意欲を高められます。

効果測定

リテールメディアの効果を最大限に発揮するためには効果測定し、PDCAを回して改善し続けることが重要です。仮説に基づいて対策を行うことで、効果的な改善につなげられるでしょう。

たとえば、デジタル広告を見たユーザーの購買率は高いものの、来店率が少ない場合は、次のような仮説が立てられます。

- 訴求が響いていない可能性がある

- 訴求媒体を選定しなおす必要がある

これらの仮説に基づいて効果検証を行うことで、より精度の高い広告を届けられるようになります。

coorumを活用して精度の高い顧客分析を行おう

リテールメディアとは、小売・流通・EC事業者が保有する広告媒体のことです。ECサイトやアプリ広告、デジタルサイネージ、店頭POPなどがあります。

リテールメディアを活用することで、小売業者・ECサイトは売上の向上や新たな収入源の確保が可能です。

広告主は精度の高い広告を出稿できるため、資金を効率よく訴求に回せるようになります。また、消費者からしても興味・関心のある情報を得られるため、ショッピングがより楽しいものになるでしょう。

ただし、リテールメディアでの効果をさらに高めるためには、精度の高いターゲティング情報が必要です。顧客とのコミュニケーションを意識しながら、良好な関係を築いていきましょう。

coorum(コーラム)では、顧客と継続的に接点を持つ場を構築し、顧客自らが商品・サービスに対する心理や使用実態を発信することで、顧客ニーズを収集・分析可能なプラットフォームです。質の高い顧客の声をいつでも収集できるため、効果的なターゲティング作成に役立ちます。

coorum(コーラム)のサービス詳細について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

![- [ ] ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?定義とその重要性や育成・創出の仕方を解説](https://dhunyqzg8308g.cloudfront.net/cxin/wp-content/uploads/2023/01/05150156/Type-C-01_Master-300x165.png)